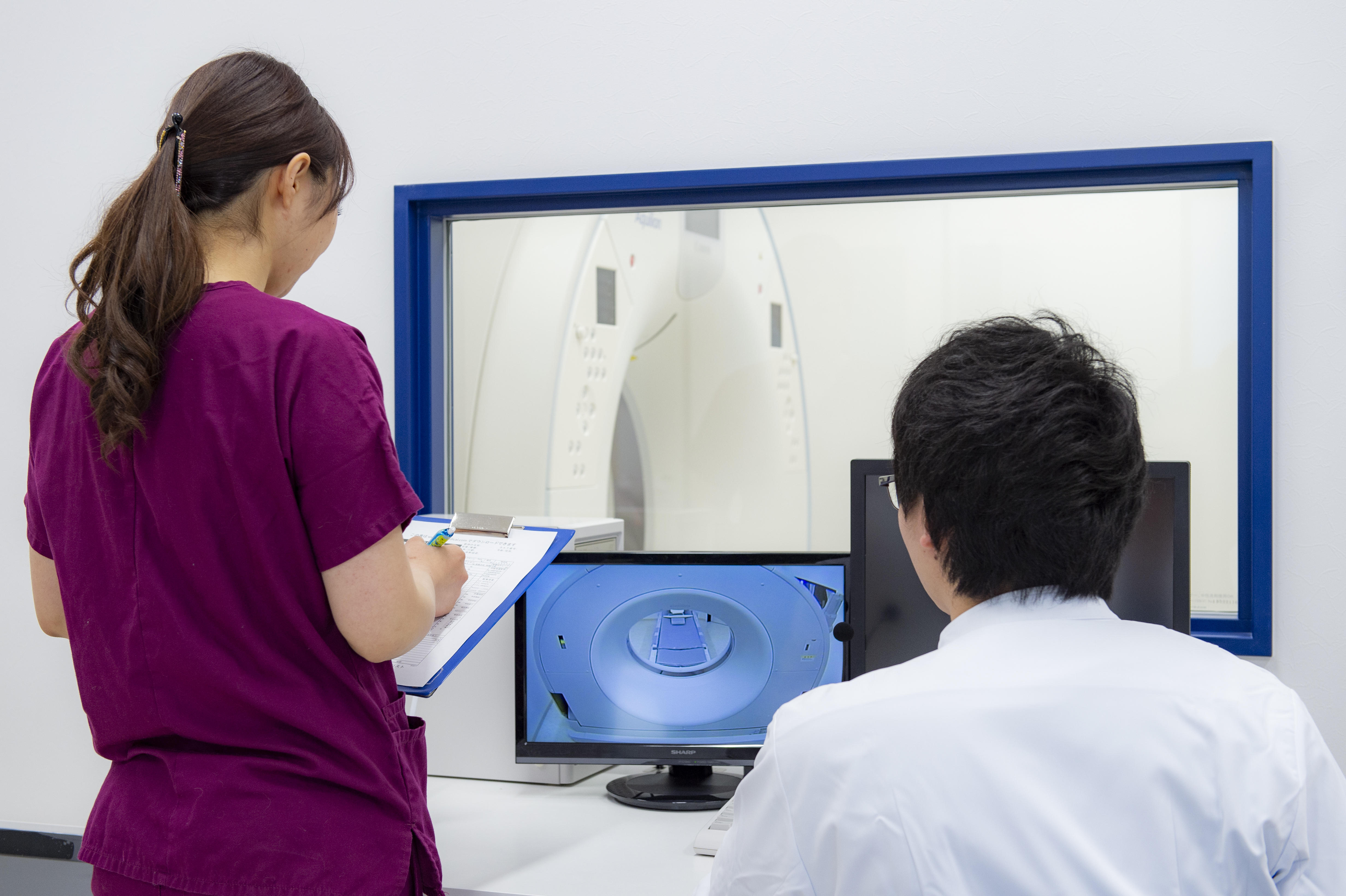

CT

レントゲンや超音波検査では分からない部分も、CTで

だんだんと動物医療でもメジャーになってきたCT撮影。よりよい医療のためには必要であると、当院では2008年よりCTを導入しています。

椎間板ヘルニアの圧迫部位、複雑な骨折の位置関係、腫瘍の肺転移、血管造影による血管走行など、多岐に渡って活用しています。さらに、最新のヘリカルCTでは、撮影画像を3D合成画像に変換できますので、よりご説明しやすい画像を作ることができるようになりました。

さらに外部ではなく当病院内にCTがある利点は、手術中や緊急時など、その場で必要なときに、すぐに撮影することができることです。

椎間板ヘルニアの圧迫部位、複雑な骨折の位置関係、腫瘍の肺転移、血管造影による血管走行など、多岐に渡って活用しています。さらに、最新のヘリカルCTでは、撮影画像を3D合成画像に変換できますので、よりご説明しやすい画像を作ることができるようになりました。

さらに外部ではなく当病院内にCTがある利点は、手術中や緊急時など、その場で必要なときに、すぐに撮影することができることです。

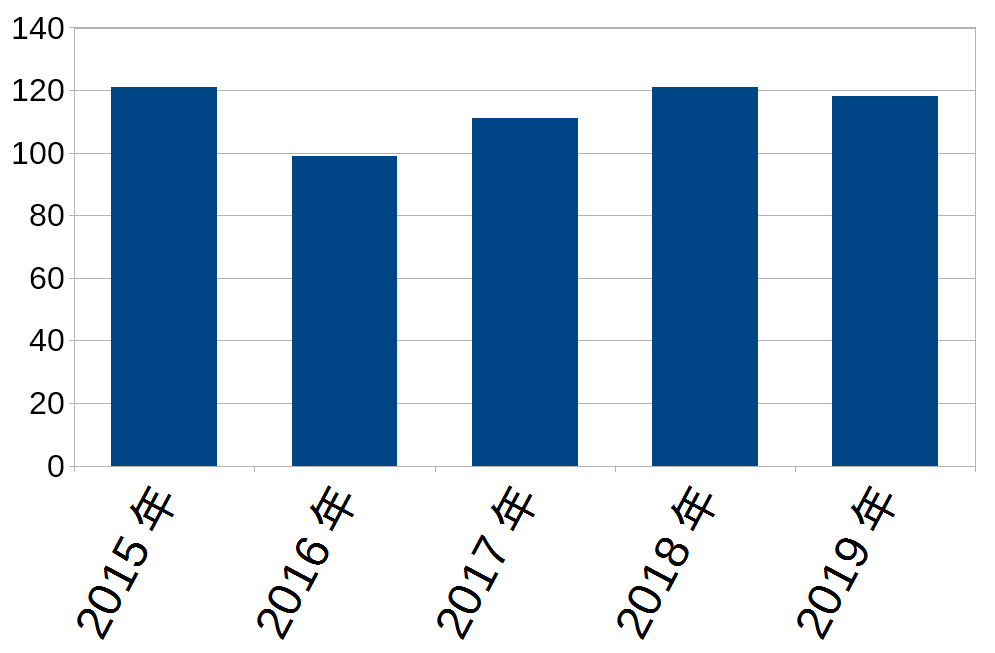

年間CT撮影数

人間と違い、動物でのCT撮影には短時間ではありますが、麻酔が必要になります。動いて画像がぶれてしまっては、意味をなさないからです。当院では日々麻酔のトレーニングを行っており、より安心して任せて頂けるように努めています。

麻酔に関しては、「鎮静と麻酔」ページをご覧ください。

麻酔に関しては、「鎮静と麻酔」ページをご覧ください。

マルチスライス80列

当院のCTは2019年からマルチスライス80列に更新されました。

マルチスライスCTのメリットは広い範囲を細かく早く撮影できることです。

列数は機械が一回転して得る画像枚数のことで、高い方が高精細かつ短時間撮影が可能です。

マルチスライスCTのメリットは広い範囲を細かく早く撮影できることです。

列数は機械が一回転して得る画像枚数のことで、高い方が高精細かつ短時間撮影が可能です。

高精細な画質により微細な病変の描出が可能に

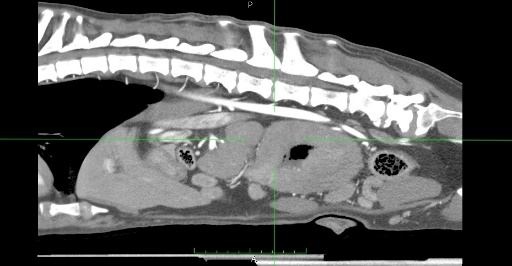

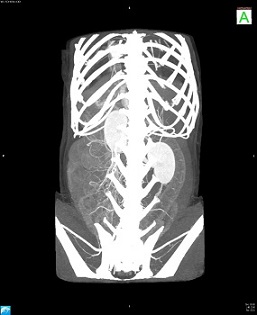

基本的にCTは右画像のような水平な断面(アキシャル画像)をたくさん撮影し、それをソフトで処理することにより、下画像のように縦や横で見たような断面(サジタル画像、コロナル画像)にします。

元画像(アキシャル画像)

処理画像(サジタル画像)

処理画像(コロナル画像)

アキシャル以外の画像にすると、特に性能の差が良く分かります。

昔のCT画像4

現在のCT画像

麻酔に要する時間が半分以下に

画像がブレてしまうために麻酔をかけて撮影しますが、撮影速度が上がった結果として、麻酔をかけてCT撮影を行い覚醒が済むまでの時間は、以前の半分以下になっています。

また、状態が悪く、麻酔がかけられない場合は無麻酔で撮影する場合もありますが、撮影速度が上がったことでブレをある程度減らすことができます。

(基本的には良好な画像を得るために麻酔は必要になります)

また、状態が悪く、麻酔がかけられない場合は無麻酔で撮影する場合もありますが、撮影速度が上がったことでブレをある程度減らすことができます。

(基本的には良好な画像を得るために麻酔は必要になります)

撮影速度が速くなったことによるもう一つのメリット

撮影速度が速いことには実はもう一つメリットがあります。

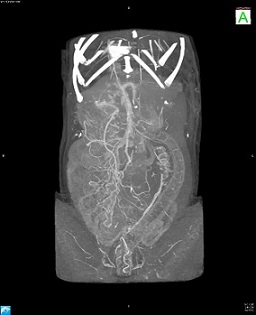

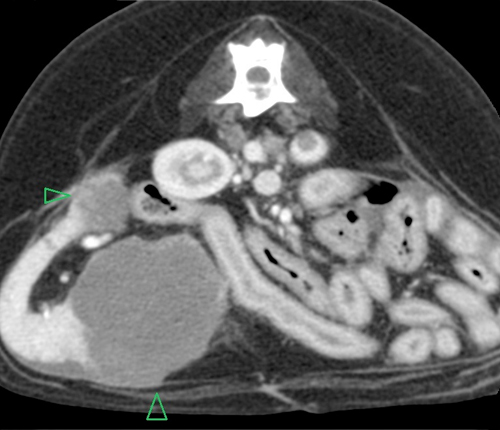

それは血管造影をした時の画像です。

CTでは血管に造影剤を入れることで臓器にコントラストがついて、見やすくなります。

造影剤が入った部分が白く見えます。

造影剤を入れると、最初に動脈が造影され、その後、臓器が描出されていきます。

(動脈相→門脈相→平衡相)

撮影速度が遅いCTだと、タイミング良く全ての撮影することができませんが、新型のCTではしっかりと撮影できます。

それは血管造影をした時の画像です。

CTでは血管に造影剤を入れることで臓器にコントラストがついて、見やすくなります。

造影剤が入った部分が白く見えます。

造影剤を入れると、最初に動脈が造影され、その後、臓器が描出されていきます。

(動脈相→門脈相→平衡相)

撮影速度が遅いCTだと、タイミング良く全ての撮影することができませんが、新型のCTではしっかりと撮影できます。

動脈相

→ 門脈相 →

平衡相

CTで可能なそのほかの処理画像

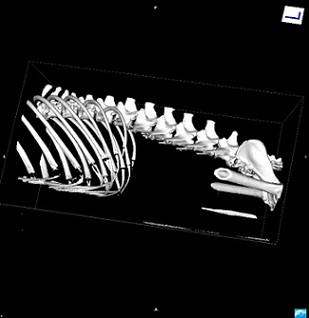

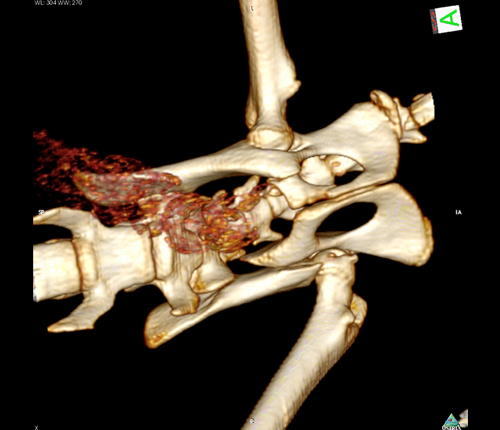

3D画像

他にもCTは色んなことができます。

3Dで構築したり(回転できます)

その画像から骨を消したり

逆に骨だけにすることも可能です。

3Dで構築したり(回転できます)

その画像から骨を消したり

逆に骨だけにすることも可能です。

骨を消した処理画像

骨だけにした処理画像

CT・MRIの使い分け

なお、CTとMRIでは得意な臓器が違うため、場所ごとに使い分けています。

同一施設内にあるため、両方同時に撮る場合もあります。

CT:肺、骨、腹部臓器など

MRI:脳、脊髄など

同一施設内にあるため、両方同時に撮る場合もあります。

CT:肺、骨、腹部臓器など

MRI:脳、脊髄など

実際のCT画像

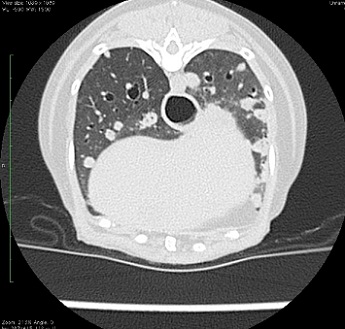

腫瘍の肺転移

肺は特にCTのメリットが現れる場所です。

レントゲンでは隠れてしまうような場所もよくわかり、かつレントゲンでは分からない腫瘍の転移も見つけることができます。

腫瘍は肺に飛びやすい(転移しやすい)ため、腫瘍に侵されてしまった場合の今後の治療方針を決定する上でも、CTは必須になってきています。

レントゲンでは隠れてしまうような場所もよくわかり、かつレントゲンでは分からない腫瘍の転移も見つけることができます。

腫瘍は肺に飛びやすい(転移しやすい)ため、腫瘍に侵されてしまった場合の今後の治療方針を決定する上でも、CTは必須になってきています。

悪性腫瘍は肺に転移してしまうことが多いですが、CTではレントゲンで発見できないサイズの転移像も分かります。

肺転移

腹腔内腫瘍

臓器や腫瘍の位置関係や、腫瘍内部の血管走行も分かります。

脾臓腫瘍

頭部腫瘍

画像では鼻腔内を占める腫瘍病変が認められます。

鼻腔腺癌

骨盤骨折

骨盤はティッシュ箱のように立体的な構造になっているため、レントゲンでは骨折部位の特定が難しくなります。

3Dモデルにすることで、画像の回転も自由で、骨折部位が良くわかります。

3Dモデルにすることで、画像の回転も自由で、骨折部位が良くわかります。

骨盤骨折3D VR像