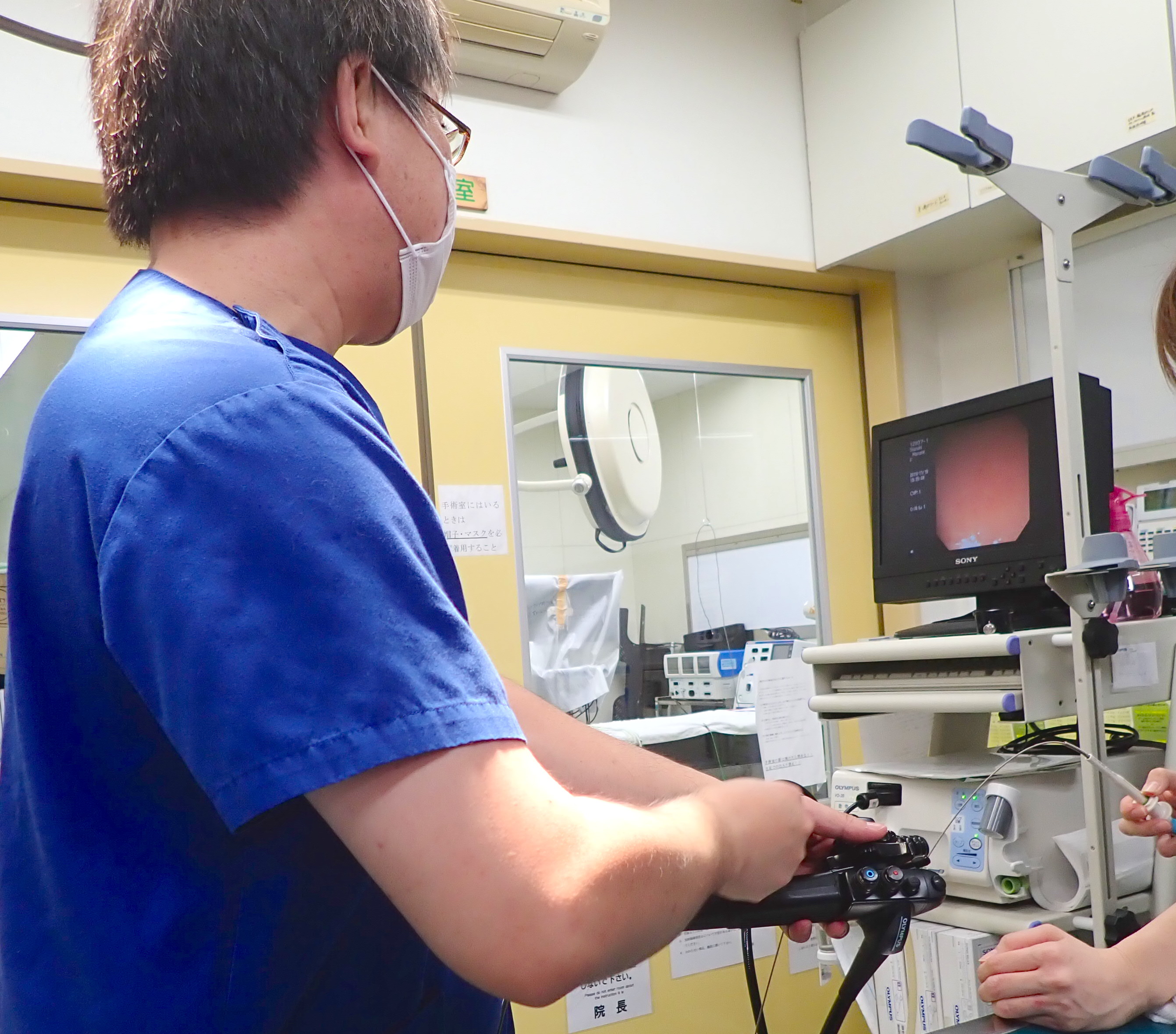

内視鏡

内視鏡には、皆さんがイメージされる消化管内視鏡のような自在に動かすことのできる軟性鏡と、腹腔鏡や膀胱鏡、鼻腔鏡などのまっすぐな硬性鏡に分けられます。外側から診ることのできない身体の中を、動物の症状や検査をしたい部位に応じて軟性鏡と硬性鏡内視鏡を使い分けて診断します。

当院ではCTや超音波診断装置、および内視鏡を組み合わせて動物により負担が少ない方法で適切な治療をおこなえるように確定診断を下すことを心掛けております。

当院ではCTや超音波診断装置、および内視鏡を組み合わせて動物により負担が少ない方法で適切な治療をおこなえるように確定診断を下すことを心掛けております。

ページ内目次

消化管内視鏡

動物にとって負担の少ない検査の一つで、消化管の内腔を検査することができます。上部消化管(口腔、食道、胃、十二指腸)と下部消化管(直腸、結腸、盲腸、回腸)を観察することが可能です。

もし観察により病変がみとめられたら組織生検し、診断します。

もし観察により病変がみとめられたら組織生検し、診断します。

検査が必要な主な症状

吐出 / 吐血 / 慢性的な嘔吐、下痢

排便困難、しぶり、血便

排便困難、しぶり、血便

消化管内視鏡の適応

症状や身体検査により疑われる病気を血液検査やレントゲン、超音波検査をおこなうことでしぼりこみ、最終的に内視鏡検査で観察、必要により組織生検することで確定診断していきます。

吐出がみられる場合

吐出とは、食べたものをすぐ未消化のまま吐き出すことをいいます。

食道狭窄や巨大食道など、食道の異常がみられる場合があります。

食道狭窄や巨大食道など、食道の異常がみられる場合があります。

体重減少を伴う慢性的な嘔吐や下痢

胃や十二指腸の病気を疑い内視鏡で観察し、病変があれば組織検査します。

代表的な疾患には胃炎や胃潰瘍、胃の腫瘍、リンパ管拡張症、特発性炎症性腸疾患(IBD)、腸の腫瘍などがあります。

※特発性炎症性腸疾患(IBD)と診断されて治療しても下痢が治らない場合、リンパ管拡張症が併発している場合があります。

代表的な疾患には胃炎や胃潰瘍、胃の腫瘍、リンパ管拡張症、特発性炎症性腸疾患(IBD)、腸の腫瘍などがあります。

※特発性炎症性腸疾患(IBD)と診断されて治療しても下痢が治らない場合、リンパ管拡張症が併発している場合があります。

| 特発性炎症性腸疾患(IBD)とは? 小腸性下痢の原因のひとつで腸に慢性的に炎症が起こってしまう病気です。抗生物質や整腸剤など一般的な動物の下痢の治療ではよくならず、血液検査ではアルブミンというタンパクが低下していることが多いです。ほかの下痢の原因を除外したあと内視鏡で腸の粘膜を生検して診断されます。特発性炎症性腸疾患(IBD)と診断されて治療し、うまく反応すると慢性の消化器症状や低アルブミン血症が改善されます。 |

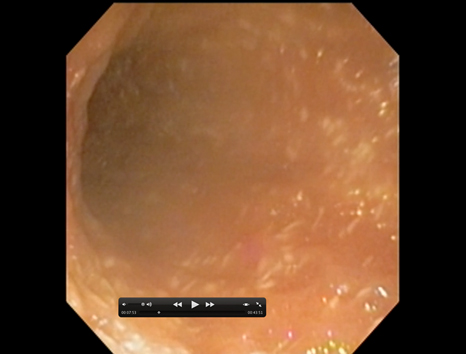

内視鏡生検によりリンパ管拡張症を伴った特発性炎症性腸疾患と診断された犬の内視鏡像

異物の除去

食道や胃の中の異物を鉗子で掴んで除去します。

胃瘻(いろう)チューブ(PEGチューブ)の設置

食道疾患など口からの栄養摂取が困難だったり、食欲不振の動物が回復するまでの間、直接胃にチューブを設置する場合があります。内視鏡を使って開腹せずに設置することが可能で、食欲が戻って自分から食べるようになった場合、簡単にチューブを抜くことができます。

大腸内視鏡動画

しぶりや血便がみられ、大腸にポリープがみつかった症例です。

腹腔鏡検査

かつてはおなかを開けないとできなかった組織生検も、腹腔鏡を使用することでより小さい傷でできます。3mm、5mmの小さな切開創でトロッカーという筒を挿入し、テレスコープという細いカメラで中をのぞくことでおなかの中を観察でき、モニターで拡大された映像を見ながら生検鉗子を用いて組織生検をおこないます。

膀胱鏡(膀胱内視鏡)

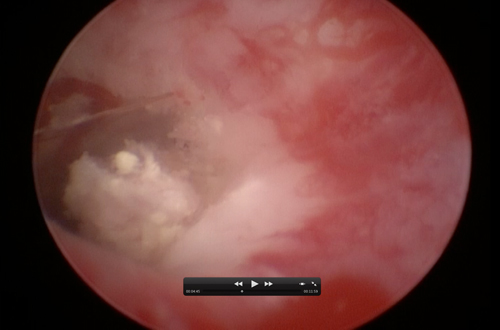

膀胱の腫瘤

尿道から膀胱の中をモニターで拡大して観察することができます。また、尿道や膀胱の粘膜や腫瘤などを鉗子で組織生検することができます。

レントゲン造影検査や超音波検査と組み合わせておこなうことで、泌尿器の形態の異常と内部に対する情報とが得られるため、尿道や膀胱に疾患がある動物に対する診断精度が格段に上昇します。直接見ながら生検をおこなうことができるので、特に尿中に細胞が出てこない膀胱の腫瘍を診断するのに有用です。

レントゲン造影検査や超音波検査と組み合わせておこなうことで、泌尿器の形態の異常と内部に対する情報とが得られるため、尿道や膀胱に疾患がある動物に対する診断精度が格段に上昇します。直接見ながら生検をおこなうことができるので、特に尿中に細胞が出てこない膀胱の腫瘍を診断するのに有用です。

膀胱鏡の適応

|

|

| ※雄は尿道が湾曲して長いので膀胱鏡が入らないため適応外になります。 | |

検査の流れ

| 1 | 事前検査(麻酔前スクリーニング、凝固系検査等) 全身麻酔での検査になりますので事前に大きな異常がないか確認します。 |

| 2 | 全身麻酔 手術と同じように吸入麻酔をかけます。 |

| 3 | 膀胱内視鏡による検査 滅菌生理食塩水で尿道および膀胱を膨らめて内部を観察します。ここで異常が認められたら生検鉗子で生検します。 |

| 4 | 検査の結果に応じた治療開始 |

メスの小さな膀胱結石であれば、おなかを開けずに膀胱鏡を使って取りのぞくことができます。

鼻腔鏡

当院ではCT検査と併用することにより、今まで観察することが困難であった鼻腔内疾患を早期に発見、確定診断をつけ、早期治療を行うことに努めています。

鼻腔鏡の適応となる症状

|

|

鼻腔鏡で診断可能な疾患

|

|

検査の流れ

| 1 | 事前検査(麻酔前の血液検査、尿検査、心電図、凝固系検査等) 麻酔をかけての検査になりますので事前に異常がないか確認します。特に生検時に出血が止まらないことがないように凝固の異常がないことが重要です。 |

| 2 | 全身麻酔 鼻腔鏡の前にCT撮影を行い、鼻病変の広がりと位置確認、口腔鼻腔瘻などの歯牙疾患の除外をします。 |

| 3 | 鼻内視鏡による検査 |

| 4 | 検査の結果に応じた治療開始 |

さらに詳しい情報は耳鼻科のページでご覧になれます。